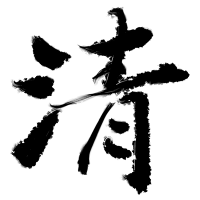

讲给孩子的二十四节气——清明

清明,既是中华民族的传统节日,也是自然的重要节气。为了让小朋友们了解中国传统文化节日——清明节,懂得二十四节气 · 清明的含义,近日,梅县区图书馆开展“讲给孩子的二十四节气·清明”活动。

老师先介绍了清明节的由来和历史。清明节,又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,节期在仲春与暮春之交。清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气,也是传统节日。

清明节是中华民族古老的节日,已有2500多年的历史,古代的上巳节、寒食节、清明节融合起来,才有了今天的清明节。一起看看老师介绍古时上巳节、寒食节和清明节的小故事吧。

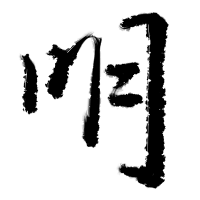

清明三候

1、一候桐始华:白桐花开放

清明来到,白桐花开,清芬怡人。春来万物复苏,到清明时节,阳气更盛,各种各样的花竞相开放。

2、二候田鼠化为鴽:喜阴田鼠不见了

田鼠因烈阳之气渐盛而躲回洞穴,喜爱阳气的鸟儿则开始出来活动了。

3、三候虹始见:雨后天空见彩虹

清明时节多雨,故而彩虹出现。在风光明媚的春季,有了雨水的洗涤,有了繁茂的植物绿叶对裸土的封遮和对粉尘的吸收,美丽的彩虹才可能出现在雨后的天空。

清明节作为一个流传千年的传统节日,有着非常丰富的习俗活动。清明节既是一个扫墓祭祖的肃穆日子,也是人们亲近自然、踏青游玩、享受春天乐趣的欢乐节日。

植树

清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快。因此,自古以来,我国就有清明植树的习惯。有人还把清明节叫作"植树节"。植树风俗一直流传至今。

踏青

踏青又叫春游。古时叫探春、寻春等。四月清明,春回大地,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,正是郊游的大好时光。我国民间长期保持着清明踏青的习惯。

放风筝

放风筝是清明时节人们所喜爱的活动。过去,有的人把风筝放上蓝天后,便剪断牵线,任凭清风把它们送往天涯海角,据说这样能除病消灾,给自己带来好运。

扫墓

在中国,清明扫墓的习俗由来已久,秦代以前扫墓祭奠并没有固定的日子,清明扫墓始于秦之后,到唐代开始盛行,流传至今。现代社会,人们在清明前后扫墓祭祖的时候,除了奉上各式供品、鲜花等外,还会除杂草、擦拭墓碑等。

清明诗词

《清 明》

【唐】杜牧

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,

牧童遥指杏花村。

《寒 食》

【唐】韩翃

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

活动最后,老师邀请孩子们一起画风筝,在描绘风筝的过程中培养孩子们的动手能力和艺术审美水平。

通过清明节气的介绍和画风筝活动,进一步弘扬了优秀传统文化,还加深了孩子们对传统节日的理解。