客家求子习俗(一)

梅州客家文化研究者廖志添以如今梅州市所辖县区曾出现过的礼仪习俗为对象,进行了一系列颇有价值的研究。客家版特为此开设新栏目“旧俗集萃”,予以刊登,以飨读者,同时激发读者对梅州客家文化的关注和热爱。

廖志添在采撷资料过程中,对所辖县区的历代方志及近代出版的相关民俗研究著作,都进行了认真的研究学习,花费了大量精力对其中的礼俗事项进行分辨与考证,并进行历史的耙梳,希望对其中的礼俗事项有一个较精确完整的阐述。让我们在较真切地感受古代梅州人的风俗习惯之余,也能了解习俗的由来及衍变。

总体而言,客家礼俗与中原其他汉族地区的礼俗相比,可谓“大同而小异”,所谓“大同”,即无论婚丧寿庆,抑或是岁时习俗,仪礼多能遵照中原古代礼制,随处皆能觅得其中深深的中原烙印;所谓“小异”则是指由于北方汉人南迁与南方少数民族接触,汉民族传统礼制与土著风俗长期互动与融合,因此在客家礼俗事项上体现出不少土著文化印记,这也是许多客家的礼俗事项用中原文化的观点无法解释,却能在南方少数民族中寻得踪迹的原因。接下来,我们将通过连载的形式,逐步揭开梅州客家礼俗的神秘面纱。

在以血缘关系为纽带的我国家庭和家族,对婴儿的降生极为重视,因为这意味着血缘关系的延续不断。梅州客家地区也不例外,为了褒奖生了孩子的妇女,还有独特的“坐月子”的习俗。因为各种原因,并不是所有妇女都能顺利怀上孩子,为了求得孩子的降生,为了多生孩子,人们往往会采取各种办法,如果仔细分析,我们会发现在很多礼俗事项上其实都暗含求子之意。

结婚时求子

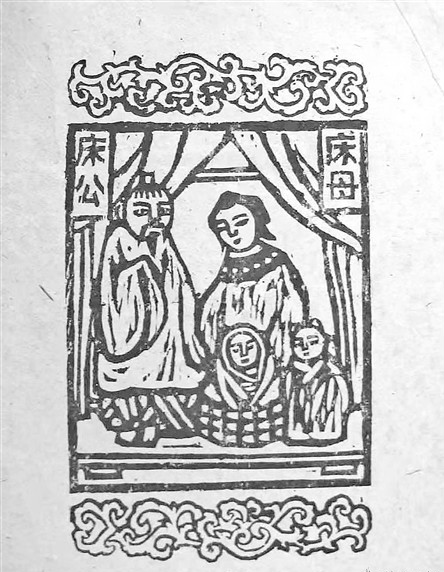

旧时,为了能有生育,在结婚安床时,有择吉日请夫妇齐眉、子孙满堂的“福命”妇人来铺床的习俗。客家人认为,床有床神,床神是“床公、床母”,是主夫妻和睦、生儿育女的神祗。传说床公、床母是生育了一百个儿子的周文王夫妇。梅州地区有很多人在新婚安床、产妇生孩子时,或遇孩子经常夜哭不停时,都会在床前烧香祭敬床神,祈佑平安。

床神木刻画(图片来源:梅州日报)

在安床之时,往往还有一些特殊的事项,如当竹竿穿帘时“福命”妇人口中要念:“竹竿一捅,七古八弄”(“古”指雄性,“弄”指雌性)。意思是通过这种模拟性交的动作,希望生下七男八女。按现代科学的眼光来看,这是借用顺势巫术的原理,以为在“洞房”这样的特殊环境中,出于生育目的,模仿交配动作,就可以得到“感应”的效果。

“早生贵子”“多子多福”的意识在婚礼习俗中表现得极为突出:“拖青”所用的树枝,有些地方用榕树,取多子意;在新人的床上摆花生、栗子、枣,让小男孩在床上吃花生,也是同样的目的,希望感应多一点男孩气,以期带来生子的好彩头、好运气。新婚之夜夫妻俩除了喝交杯酒,还要吃两个红鸡蛋,也是希望明年能生下一对双胞胎。除此之外,结婚时所要用到的石榴、柏子叶、栗子、黄豆、绿豆、长角豆、祖婆鸡都有希望繁衍旺盛,多子多孙之意。

拜神求子

旧时的客家人非常注重生育,若新媳妇结婚三年仍不生育,不仅会受婆婆冷眼甚至辱骂,周围的人也会对其冷嘲热讽。为了能顺利地怀上孩子,新婚媳妇很注重去寺庙拜祭有关生育的生育神。清末诗人张芝田在《梅州竹枝词》中便记载梅城妇女前往紫云庵(在黄坑村,今或已毁)求子的情况:

为怜春事卜宜男,橘柚斋蔬贮满篮。

幸值前途诸姊妹,一齐约到紫云庵。

[原注:紫云庵离城十里,妇人求嗣者络绎不绝。]

客家地区比较普遍的生育神有观音、吉祥菩萨、花公花母、九子圣母、天后娘娘,以及其他各种有送子能力的乡土神灵。为了求子,妇女常常到观音或其他庙中烧香拜佛,若妇女婚后久不生养,便要更加积极地去求神拜佛。一般主要去求观音、花公花母、吉祥菩萨。观音一般寺庙都有祀,在一些寺庙中还当作主神供奉,妇女们在祈求观音赐子时往往又把观音称为“送子观音”;而花公花母、吉祥菩萨则多祀于其他菩萨座侧。

花公花母是闽粤民族广泛信仰的神灵,比如壮族俗称花王为花婆,花婆是生育女神兼儿童的庇护神,相传男女儿童都是花婆所植的神花,这与梅州的花公、花母崇拜非常相似。

梅江区静福庵的花公花母像,中间为花公,两侧为花母,其余为其孩子。(图片来源:梅州日报)

而梅州客家信仰的花公花母作为佛教寺庵中的配神,早在明代中叶即已定型,《(崇祯)兴宁县志》卷3载录宝成寺,称“嘉靖九年庚寅(1530),邑令吴悌重建,左右有廊,左为玄帝殿,稍南六祖堂,右为惭愧殿,稍南有花公堂”。胡曦在《兴宁竹枝词杂咏》中有兴宁妇女拜花公花母求子的诗句:

郎出门行昨起身,今朝侬去拜花神。

侬郎心事侬私祝,花母花公莫笑人。

[原注:花神俗呼花公、花母](廖志添)